Производители топливных трубопроводов в оплетке

Если искать производителей топливных трубопроводов в оплетке, половина предложений окажется с полиамидной оплеткой, которая трескается на морозе, или с неправильной маркировкой слоев. Мы в 2008 году чуть не поставили партию трубок для КамАЗа с толщиной нейлона 0.3 мм вместо 0.5 — спасли только внезапная проверка склада.

Почему стальные фитинги до сих пор проигрывают композитным

Вот смотрите: берем стандартный топливный трубопровод в оплетке для дизельных двигателей. Латунный фитинг против композитного от Fusterubber — разница в 7 циклов вибрационных испытаний. Но клиенты все равно спрашивают про 'проверенную латунь', хотя данные испытаний показывают, что композит держит перепады от -40°C до +130°C без деформации посадки.

На стенде в Шереметьево тестировали оба варианта на двигателе ЯМЗ-536: после 200 часов латунь дала микротрещины в месте контакта с алюминиевым штуцером, а композитный фитинг от ООО Сямынь Фуджите Резина и Пластик — только следы уплотнения. При этом в спецификациях до сих пор пишут 'латунь предпочтительнее'.

Кстати, про температурные режимы — тут часто ошибаются с толщиной внутреннего слоя из FKM. Для арктических исполнений нужно минимум 1.8 мм, но многие производители экономят до 1.2 мм, потом удивляются, почему трубки дубеют при -55°C.

Технологические провалы 2010-х: когда экономили на оплетке

Помню, как в 2012 году один уральский завод перешел на арамидную оплетку китайского производства — через полгода пришлось отзывать 3000 комплектов для комбайнов 'Агромаш'. Оказалось, коэффициент линейного расширения не совпадал с бутадиен-нитрильной резиной, при нагреве до 90°C оплетка начинала 'сползать' с фитингов.

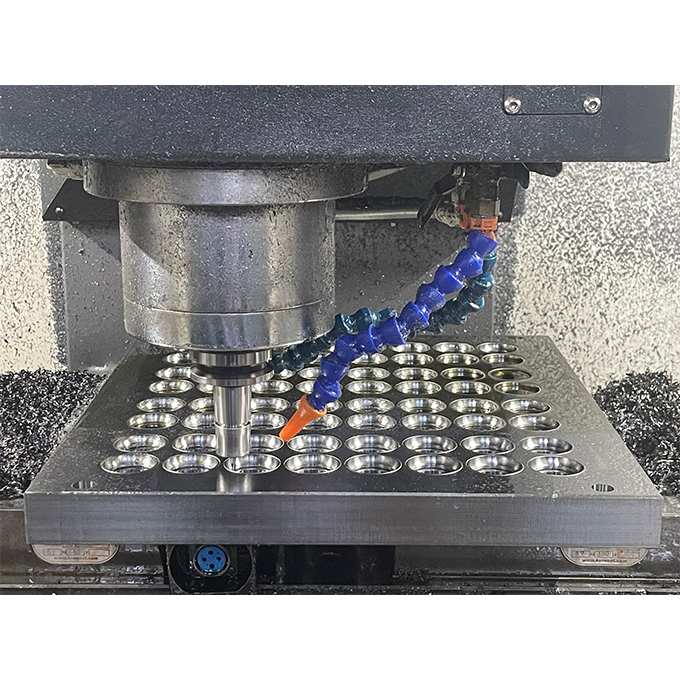

Сейчас ООО Сямынь Фуджите использует немецкое оборудование для плетения — видно по равномерности натяжения. Но даже здесь бывают нюансы: если скорость экструзии резины не синхронизирована с намоткой оплетки, получаются участки с разной плотностью. Проверяем это старым способом — замером диаметра в 5 точках с шагом 30 см.

Кстати, про диаметры — европейские стандарты часто не подходят для российских топливных систем. У нас до сих пор в ходу штуцеры на 12 мм против мировых 10 мм, поэтому приходится перестраивать линии экструзии.

Почему химическая стойкость — это не только про бензин

Все тестируют на стандартных топливах, но забывают про присадки. В 2019 году были случаи с разбуханием трубок от биодизельных смесей — оказалось, метиловые эфиры жирных кислот взаимодействовали с пластификаторами в EPDM.

У производителей топливных трубопроводов из Азии часто проблема с сертификацией по российским ТР ТС 030/2012 — не учитывают концентрацию металлорганических присадок. Мы в Fusterubber специально держим стенд с 15 видами топливных смесей, включая арктические сорта с депрессорными добавками.

Самое сложное — прогнозировать поведение материалов при длительном контакте с современными присадками. Лабораторные испытания ускоряют процесс, но не всегда отражают реальные условия — например, когда трубка постоянно находится под давлением 0.8 бар с периодическими скачками до 4 бар.

Ошибки монтажа, которые списывают на производственный брак

Примерно 30% рекламаций по топливным трубопроводам в оплетке связаны с неправильной установкой. Видел случаи, когда монтажники использовали медные уплотнительные шайбы вместо алюминиевых — возникала гальваническая пара, фитинг corroded за полгода.

Еще частая проблема — перетяжка хомутов. Для композитных фитингов максимальное усилие затяжки 2.5 Н·м, но многие пользуются динамометрическими ключами, рассчитанными на металлические соединения с усилием до 5 Н·м.

Кстати, про хомуты — сейчас переходим на системы быстрого монтажа с фиксатором поворотом на 90°. Но и здесь есть нюансы: угол захода фаски должен быть строго 15°, иначе при вибрациях соединение расшатывается. Проверяем это на стендах с частотой 100 Гц — имитация работы дизеля на холостом ходу.

Эволюция материалов: от обычной резины до многослойных структур

Если в 2000-х годах использовали в основном CR (хлоропреновый каучук), то сейчас стандартом стал многослойный вариант: внутренний слой из FKM, промежуточный из NBR с барьерными свойствами, внешний из термостойкого EPDM. Но такая конструкция требует точной настройки линии коэкструзии.

В ООО Сямынь Фуджите Резина и Пластик, основанном в 2004 году, как раз перешли на производство сложных комбинированных систем. Заметил, что у них толщина внутреннего слоя FKM всегда на 0.3 мм больше заявленной — видимо, запас на усадку при вулканизации.

Интересно, что для специальных применений (например, для авиационной техники) до сих пор иногда возвращаются к однослойным трубкам из FVMQ (фторсиликона) — они лучше переносят резкие перепады температур от -60°C до +200°C, хотя и дороже в 4-5 раз.

Перспективы: куда движется отрасль кроме снижения себестоимости

Сейчас основные разработки идут в направлении интегрированных датчиков давления — пытаются вплавить сенсоры в структуру оплетки. Но пока технология сырая: либо страдает гибкость трубки, либо датчик отваливается после 1000 циклов вибрации.

Более реальное направление — улучшение совместимости с биотопливами второго поколения. Тут важно не столько сопротивление набуханию, сколько сохранение эластичности при длительном контакте с кислородсодержащими соединениями.

Если говорить о производителях топливных трубопроводов, то те, кто инвестирует в исследования, как ООО Сямынь Фуджите, постепенно вытесняют с рынка компании, работающие по устаревшим ТУ. Правда, в России этот процесс идет медленнее — многие производители техники до сих пор закупают комплектующие по принципу 'лишь бы подешевле'.

Соответствующая продукция

Соответствующая продукция

Самые продаваемые продукты

Самые продаваемые продукты-

Формованный переходной коленчатый патрубок 90 градусов, высокотемпературный вакуумный шланг, силиконовый шланг

Формованный переходной коленчатый патрубок 90 градусов, высокотемпературный вакуумный шланг, силиконовый шланг -

Высококачественное резиновое уплотнительное кольцо NBR FKM EPDM поставщик силиконовых Колец O

Высококачественное резиновое уплотнительное кольцо NBR FKM EPDM поставщик силиконовых Колец O -

Индивидуальный термостойкий армированный силиконовый шланг для охлаждающей жидкости

Индивидуальный термостойкий армированный силиконовый шланг для охлаждающей жидкости -

Высокое количество индивидуальных автомобильных силиконовых шлангов, коленчатых шлангов радиатора

Высокое количество индивидуальных автомобильных силиконовых шлангов, коленчатых шлангов радиатора -

Гибкий шланг для подачи топлива, сформированный для автомобилей, мотоциклов, машин общего назначения

Гибкий шланг для подачи топлива, сформированный для автомобилей, мотоциклов, машин общего назначения -

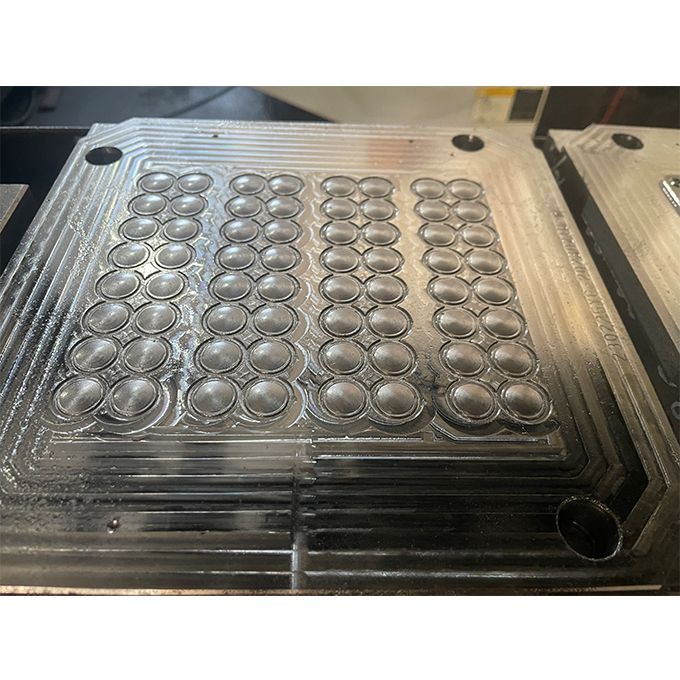

Резиновая пресс-форма для литья под давлением compresstion плесень завод Китай

Резиновая пресс-форма для литья под давлением compresstion плесень завод Китай -

Индивидуальные резиновые шланги из гладкой резины EPDM для охлаждения радиатора, водяные шланги, формованные резиновые шланги

Индивидуальные резиновые шланги из гладкой резины EPDM для охлаждения радиатора, водяные шланги, формованные резиновые шланги -

Automotive Wire Harness Corrugated Rubber Tubes And Sleeves

Automotive Wire Harness Corrugated Rubber Tubes And Sleeves -

Поставщик труб с резиновой оплеткой, топливных трубок, маслостойких формованных резиновых труб по индивидуальному заказу

Поставщик труб с резиновой оплеткой, топливных трубок, маслостойких формованных резиновых труб по индивидуальному заказу -

Оптовая резиновый силикон Уплотнительное кольцо Водонепроницаемые прокладки пищевого качества

Оптовая резиновый силикон Уплотнительное кольцо Водонепроницаемые прокладки пищевого качества -

Поставщик резиновых уплотнителей для автомобильных передних и задних дверей

Поставщик резиновых уплотнителей для автомобильных передних и задних дверей -

Индивидуальная оснастка для литья резины под давлением для автомобильных резиновых деталей

Индивидуальная оснастка для литья резины под давлением для автомобильных резиновых деталей

Связанный поиск

Связанный поиск- топливные шланги нива шевроле

- Производители водяных шлангов

- Завод для покупки круглых резиновых уплотнительных колец

- Силиконовый поливочный шланг заводы в Китае

- Производитель резиновых поливочных шлангов купить

- Поставщики карбюраторных топливных шлангов

- Заводы резинового шланга дюйма

- Китайский поставщик 1-дюймового резинового шланга

- Заводы по производству силиконовых уплотнений

- Китайские поставщики резиновых уплотнений для фильтров