Производители оплетки топливного шланга в Китае

Когда ищешь китайских производителей оплетки для топливных шлангов, сразу натыкаешься на парадокс – все заявляют про сертификаты ISO/TS 16949, но реальные допуски по рабочему давлению у половины не соответствуют заявленным. Наш опыт с конвейерными поставками для автобусов Yutong показал: даже у проверенных фабрик партия может 'поплыть' из-за смены поставщика нейлоновой нити.

Сырьевая база и скрытые нюансы

В провинции Фуцзянь сосредоточены ключевые производители синтетического каучука, но это не всегда плюс. Местные фабрики типа ООО Сямынь Фуджите Резина и Пластик работают на корейском сырье LG Chem, тогда как мелкие цеха экономят на стабилизаторах. Результат – оплетка темнеет после 3 месяцев контакта с биодизелем.

Запомнил инцидент 2018 года с партией для КамАЗа: визуально идеальные шланги начали расслаиваться при -35°C. Расследование показало – вместо заявленного этилен-пропиленового каучука использовали модифицированный SBR с превышением пластификаторов. С тех пор требуем лабораторные протоколы по каждой партии сырья.

Кстати, о толщине оплетки – европейские нормы давно перешли на многослойную армировку, но в Китае до сих пор предлагают 'усиленный' вариант из 4 слоев при норме в 6. Разница в цене 15%, а в ресурсе – 40%.

Технологические ловушки экструзии

На https://www.fusterubber.ru в разделе литьевых изделий видны типичные для отрасли моменты – штуцера идут с гальваническим покрытием, но без указания толщины слоя. Для северных регионов это критично: тонюсенький слой цинка съедается за зиму.

Экструдированные трубки – отдельная головная боль. Конкуренты часто не дотягивают до заявленного давления в 2.5 МПа, хотя маркируют соответственно. Проверяли на стенде в Шанхае: из 10 образцов только 3 выдержали циклические нагрузки по стандарту SAE J30.

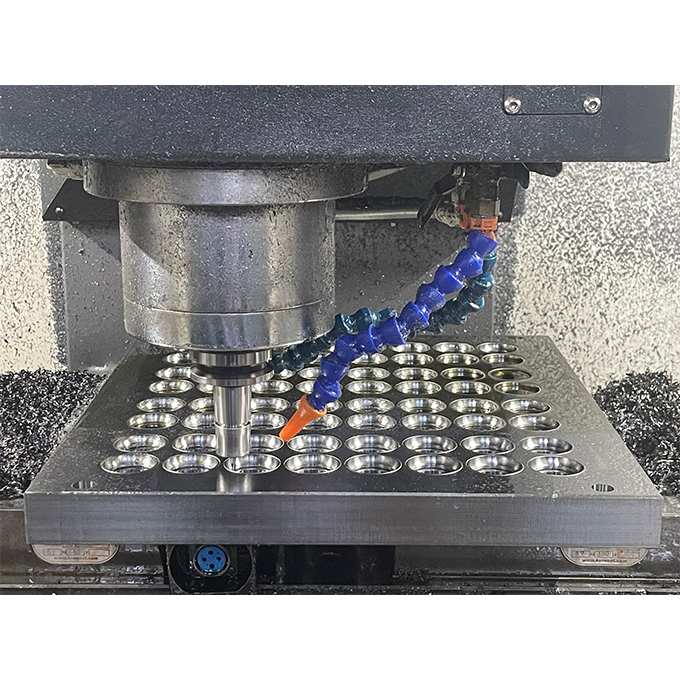

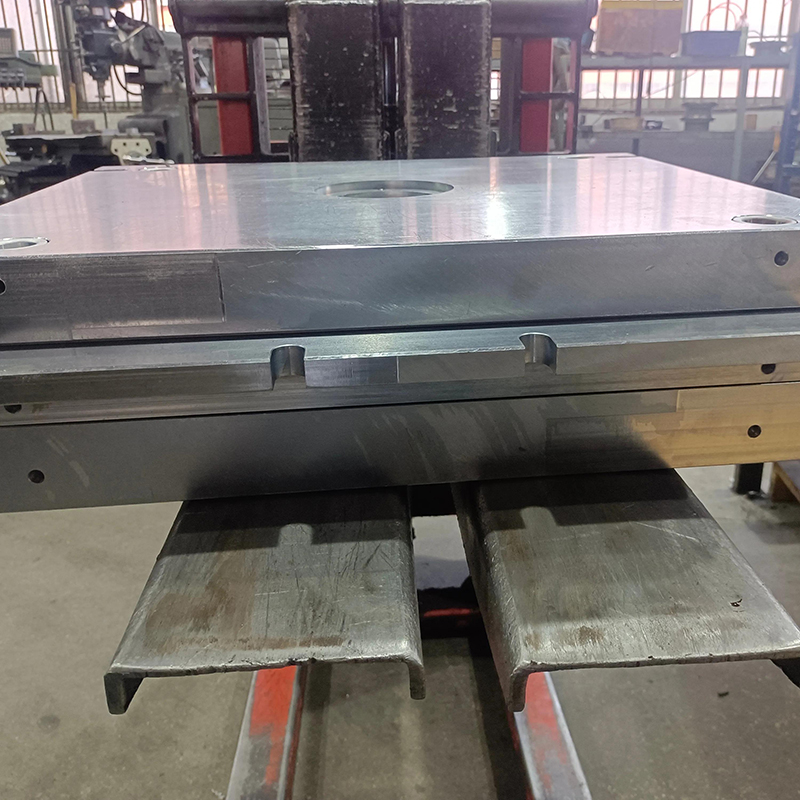

При формовании резиновых изделий многие забывают про температурную калибровку – пресс-формы нагреваются неравномерно, отсюда разнотолщинность стенок. У ООО Сямынь Фуджите в этом плане система термоконтроля получше, но и там бывают осечки с геометрией изгибов.

Логистика и таможенные сложности

Отгрузка оплетки топливного шланга – всегда квест с сертификацией ТР ТС 018/2011. Даже при наличии всех документов на таможне могут требовать дополнительные испытания по горючести. Советую заранее закладывать +20% времени к сроку поставки.

Упаковка – больное место. Стандартная картонная коробка с полиэтиленовым вкладышем не защищает от конденсата в контейнерах. Приходится доплачивать за вакуумную упаковку с силикагелем, иначе при длительной перевозке появляются очаги коррозии на фитингах.

Кстати, про фитинги – европейские заказчики часто требуют латунь CW510L, но китайские производители подсовывают аналог HPb60, который не всегда проходит по коррозионной стойкости. Особенно заметно в сочленениях с алюминиевыми патрубками.

Контроль качества на местах

За 16 лет работы с марта 2004 года ООО Сямынь Фуджите Резина и Пластик отработали систему выборочного контроля, но точечные проверки все равно необходимы. Последний визит на фабрику показал – в цехе экструзии сменили поставщика тефлоновой ленты, что привело к микроцарапинам на внутренней поверхности.

Стендовые испытания – отдельная тема. Многие производители экономят на оборудовании, проверяя только статическое давление. Динамические нагрузки с вибрацией выявляют до 30% брака, но такое тестирование проводят единицы.

Замер толщины оплетки – кажется простой операцией, но даже здесь есть нюансы. Стандартный микрометр не учитывает рельеф плетения, нужны специальные скобы с увеличенной площадью контакта. Без этого допуск ±0.3 мм превращается в фикцию.

Перспективы и локальные решения

Сейчас наблюдается переход на композитные материалы – базальтовые нити вместо традиционного полиэстера. Но технология еще сырая: при температуре выше 120°C связующее начинает деградировать. ООО Сямынь Фуджите экспериментируют с кремний-органическими пропитками, но стабильных результатов пока нет.

Для российского рынка актуальна адаптация к низким температурам. Стандартная оплетка топливного шланга трескается при -45°C, хотя для северных регионов нужен запас до -55°C. Приходится доплачивать за специальные присадки в резиновую смесь.

Интересное решение увидел у корейских коллег – двойная оплетка с разным шагом витков. Внутренний слой берет основные нагрузки, внешний – защитный. Но себестоимость возрастает на 25%, что для массового производства пока неприемлемо.

Соответствующая продукция

Соответствующая продукция

Самые продаваемые продукты

Самые продаваемые продукты-

IATF16949 Заводская цена Индивидуальное УПЛОТНЕНИЕ NBR EPDM FKM Резиновая уплотнительная плоская шайба-прокладка

IATF16949 Заводская цена Индивидуальное УПЛОТНЕНИЕ NBR EPDM FKM Резиновая уплотнительная плоская шайба-прокладка -

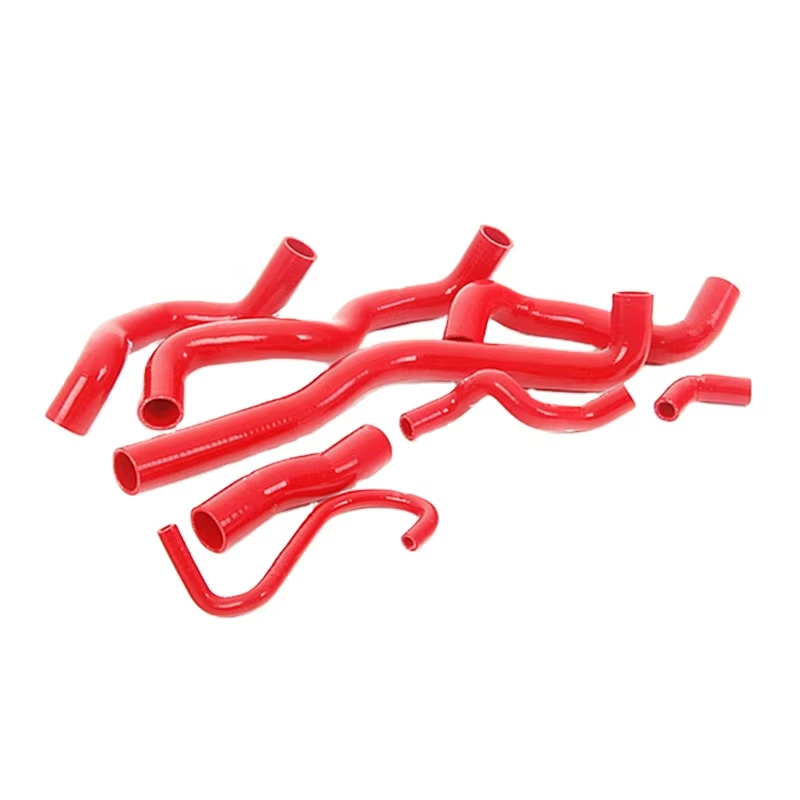

Индивидуальные гибкие шланги радиатора охлаждения

Индивидуальные гибкие шланги радиатора охлаждения -

Индивидуальное резиновое уплотнение Различные цвета и множество стандартных размеров Силиконовые уплотнительные кольца Прокладка силиконовое резиновое Кольцо O Уплотнительное кольцо

Индивидуальное резиновое уплотнение Различные цвета и множество стандартных размеров Силиконовые уплотнительные кольца Прокладка силиконовое резиновое Кольцо O Уплотнительное кольцо -

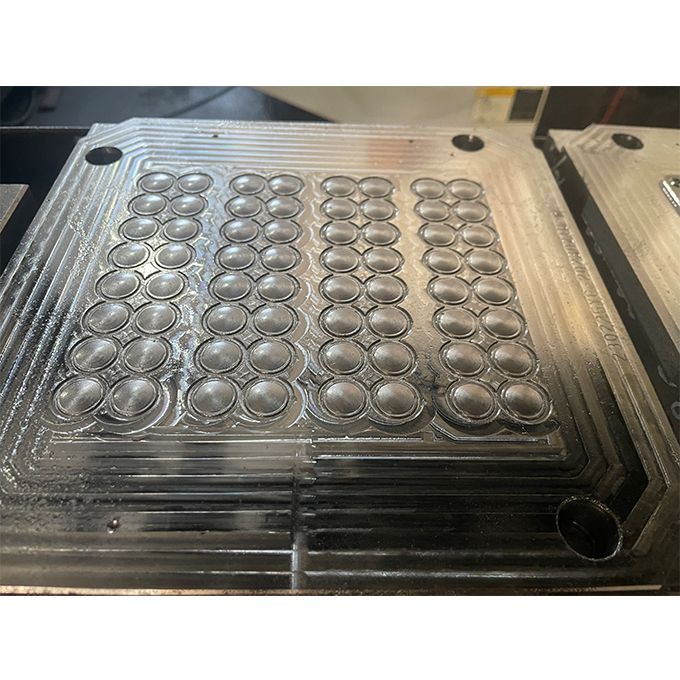

Высокоточная резиновая форма для изготовления втулки с резиновыми втулками

Высокоточная резиновая форма для изготовления втулки с резиновыми втулками -

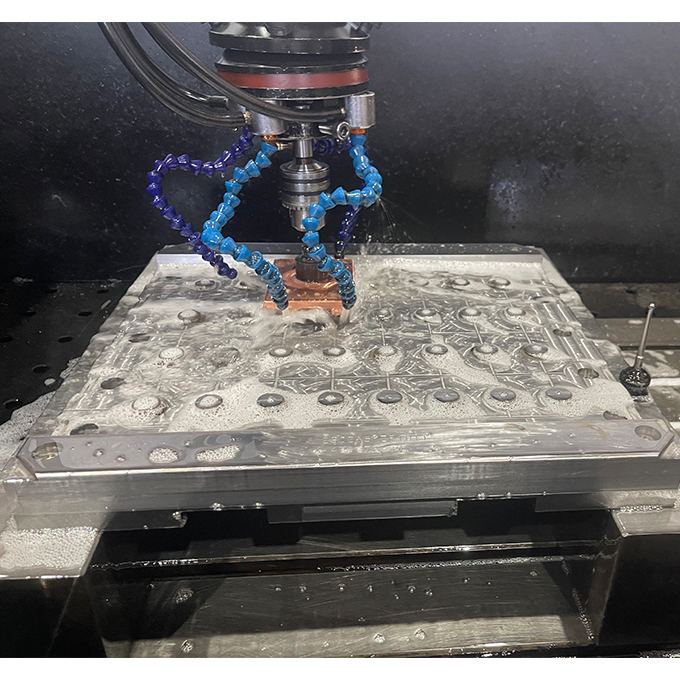

Индивидуальная оснастка для литья резины под давлением для автомобильных резиновых деталей

Индивидуальная оснастка для литья резины под давлением для автомобильных резиновых деталей -

Automotive Wire Harness Corrugated Rubber Tubes And Sleeves

Automotive Wire Harness Corrugated Rubber Tubes And Sleeves -

Шланг впрыска топлива SAE J30R9/R11/R12/R13/R14

Шланг впрыска топлива SAE J30R9/R11/R12/R13/R14 -

Оптовая резиновый силикон Уплотнительное кольцо Водонепроницаемые прокладки пищевого качества

Оптовая резиновый силикон Уплотнительное кольцо Водонепроницаемые прокладки пищевого качества -

Резиновая пресс-форма для литья под давлением compresstion плесень завод Китай

Резиновая пресс-форма для литья под давлением compresstion плесень завод Китай -

Индивидуальный силиконовый шланг для ответвления коллектора для автозапчастей хорошего качества

Индивидуальный силиконовый шланг для ответвления коллектора для автозапчастей хорошего качества -

Автомобильный силиконовый шланг с различным изгибом и армированными слоями

Автомобильный силиконовый шланг с различным изгибом и армированными слоями -

Изготовитель резиновых пресс-форм для литья под давлением на заказ

Изготовитель резиновых пресс-форм для литья под давлением на заказ

Связанный поиск

Связанный поиск- силиконовые уплотнители на заказ

- Китай армированный резиновый шланг 20 мм производители

- Завод одного резинового шланга

- шланг топливного бака

- Заводы резиновых шлангов для газовых плит

- Китайские производители резиновых уплотнений 110 мм

- Купить силиконовый шланг 20 мм производитель

- Поставщики шлангов для радиаторов

- Поставщики Силиконовый поливочный шланг

- Производители армированных топливных шлангов в Китае