Китайские заводы по производству резиновых оболочек

Когда слышишь про китайские заводы по производству резиновых оболочек, сразу представляются гигантские цеха с роботами – но на деле всё часто упирается в толщину стенки экструдированной трубки и скорость охлаждения полимера. Многие заказчики до сих пор путают литьевые изделия с формованными, а ведь разница в усадке материала может достигать 8%.

Технологические тонкости, которые не пишут в каталогах

Вот смотрите: у ООО Сямынь Фуджите Резина и Пластик на сайте красивые картинки, но нигде не указано, что для экструдированных трубок они используют трёхзонные вакуумные калибраторы. Это решает проблему деформации при охлаждении, но требует тонкой настройки температуры в каждом сегменте.

Как-то раз мы получили партию оболочек с микротрещинами – оказалось, поставщик экономил на системе стабилизации линии экструзии. Вибрация всего в 0,5 мм на длине 10 метров приводила к волнообразной структуре поверхности. Пришлось переделывать три тонны материала.

Кстати про резиновые оболочки: многие забывают, что состав каучука для -40°C и +120°C отличается не просто пропорцией сажи, а структурой полимерных цепочек. В Фуджите это поняли ещё в 2015, когда переработали рецептуру для арктических заказов.

Почему китайские производители держатся за старые пресс-формы

Заходишь на fusterubber.ru – видишь современное оборудование. А на деле в углу цеха может стоять советский гидравлический пресс 1980-х, который идеально подходит для толстостенных изделий. Новые ЧПУ-станки хороши для сложных конфигураций, но для массовых позиций рентабельнее старые проверенные решения.

Однажды мы три месяца не могли добиться стабильности геометрии литьевых изделий – проблема была в износе направляющих старого пресса. Замена обошлась бы в 12 000 долларов, но технолог предложил просто увеличить температуру формы на 3°C. Сработало, хотя теория этого не объясняла.

Основанная в 2004 году компания прошла через все этапы эволюции: начинала с ручных прессов, потом перешла на полуавтоматы, и только к 2010 внедрила полноценные автоматические линии. Это к вопросу о том, почему у них такой разброс в tolerances.

Реальные кейсы вместо маркетинговых сказок

В 2018 к ООО Сямынь Фуджите обратился немецкий автопроизводитель – нужны были оболочки для проводки с повышенной стойкостью к моторному маслу. Стандартные EPDM не подходили, пришлось разрабатывать гибридный состав на основе FKM с добавлением модифицированного каучука.

Инженеры сначала предлагали готовое решение за 2 недели, но в реальности потратили 4 месяца на подбор пластификаторов. Главная сложность – сохранить эластичность при -35°C. В итоге создали материал с 23% содержанием синтетического каучука, который прошёл все тесты.

А вот неудачный пример: пытались сделать прозрачные оболочки из силикона для медицинского оборудования. Не учли, что при экструзии образуются микропузыри – пришлось полностью менять систему дегазации. Потеряли 2 тонны материала, но получили бесценный опыт.

Что скрывается за ?техническими исследованиями? в описании компании

На сайте скромно указано ?технические исследования и разработки? – на деле это лаборатория на 200 м2 с реометрами, спектрометрами и камерами теплового удара. Но главное – архив рецептур, где хранятся данные по 400+ составам резиновых смесей.

Особенность китайских производителей – умение быстро адаптировать зарубежные технологии. Например, японскую систему контроля качества они дополнили собственными методиками ускоренного старения материалов. Это позволяет прогнозировать срок службы оболочек без многолетних испытаний.

При этом до сих пор 30% тестов проводятся вручную – например, проверка сопротивления разрыву после термоциклирования. Автоматизировать это экономически невыгодно, так как партии часто небольшие.

Почему экструдированные трубки сложнее, чем кажется

Казалось бы – выдавил резину через фильеру и готово. Но на практике variation толщины стенки даже у лучших производителей достигает 5-7%. У Фуджите этот показатель держится на 3% за счёт прецизионных червячных пар экструдеров.

Запомнился случай, когда заказчик требовал идеально гладкую внутреннюю поверхность для пневмосистем. Пришлось разрабатывать специальный полирующий инструмент – обычные методы не подходили из-за эластичности материала.

Сейчас они экспериментируют с коэкструзией – одновременным формованием двухслойных оболочек. Внешний слой обеспечивает УФ-стойкость, внутренний – химическую устойчивость. Пока получается дороговато, но для специальных применений уже используют.

Эволюция подхода к контролю качества

Раньше проверяли выборочно каждую десятую оболочку, сейчас – каждую третью благодаря системе машинного зрения. Но человеческий глаз всё равно остаётся главным инструментом для обнаружения микротрещин.

Интересно, что введённый в 2020 году стандарт ISO 9001:2015 заставил пересмотреть даже маркировку продукции. Раньше ставили просто дату производства, теперь – код партии сырья, номер смены и идентификатор экструдера.

При этом до сих пор используются ?дедовские? методы – например, проверка эластичности путём растяжения образца вручную. Опытный технолог по сопротивлению материала может определить отклонение в рецептуре на 3-4%.

Перспективы рынка и вызовы для производителей

Сейчас основной тренд – переход на бессвинцовые стабилизаторы, что особенно важно для европейских заказчиков. Заводы по производству резиновых оболочек вынуждены пересматривать химические составы, иногда в ущерб эксплуатационным характеристикам.

Например, замена свинцовых соединений на кальций-цинковые увеличивает стоимость на 15%, но снижает термостойкость. Приходится искать компромиссы – где-то увеличивать толщину стенки, где-то добавлять дорогие присадки.

Думаю, в ближайшие 5 лет нас ждёт переход на полностью автоматизированные ?тёмные цеха? – но для нишевых продуктов ручное производство останется. Как показывает практика ООО Сямынь Фуджите Резина и Пластик, гибкость важнее тотальной автоматизации.

Соответствующая продукция

Соответствующая продукция

Самые продаваемые продукты

Самые продаваемые продукты-

OEM резиновый жгут проводов уплотнитель резиновый кабельный рукав производитель

OEM резиновый жгут проводов уплотнитель резиновый кабельный рукав производитель -

Высококачественное резиновое уплотнительное кольцо NBR FKM EPDM поставщик силиконовых Колец O

Высококачественное резиновое уплотнительное кольцо NBR FKM EPDM поставщик силиконовых Колец O -

Шланг впрыска топлива SAE J30R9/R11/R12/R13/R14

Шланг впрыска топлива SAE J30R9/R11/R12/R13/R14 -

Гибкие резиновые шланги высокого давления с оплеткой для нагревателей

Гибкие резиновые шланги высокого давления с оплеткой для нагревателей -

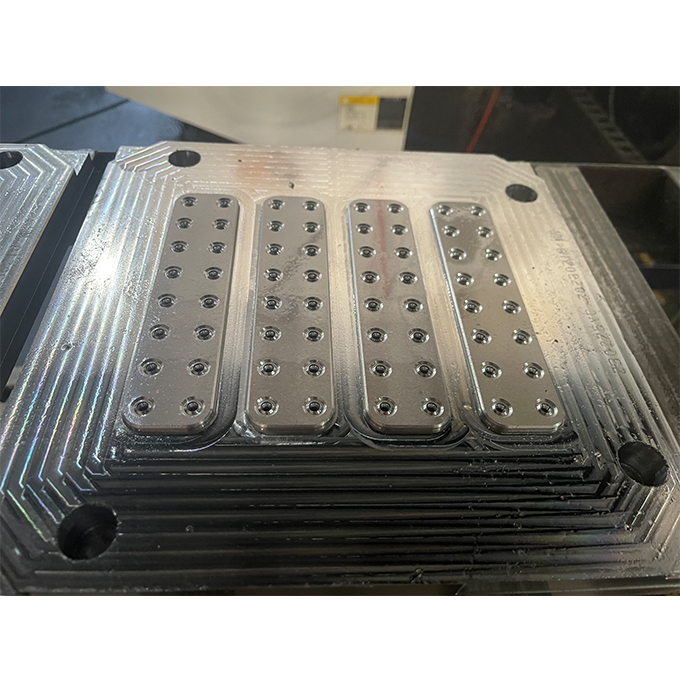

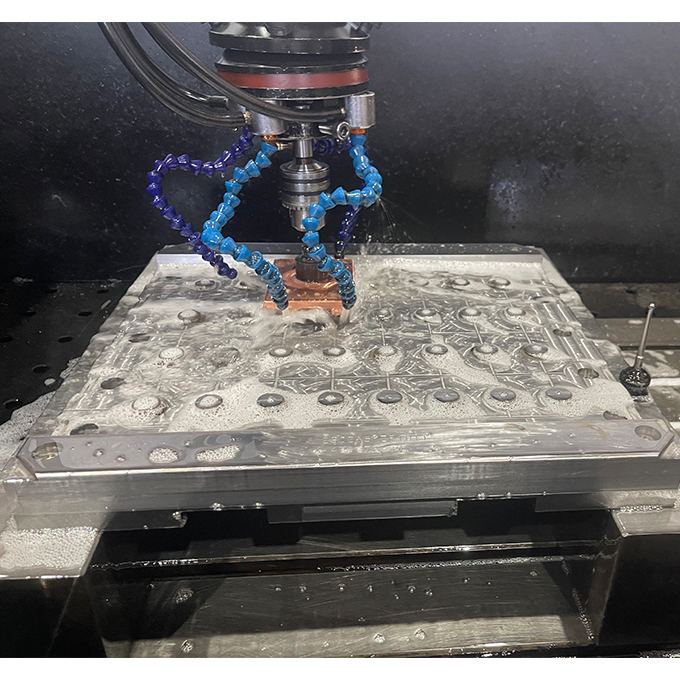

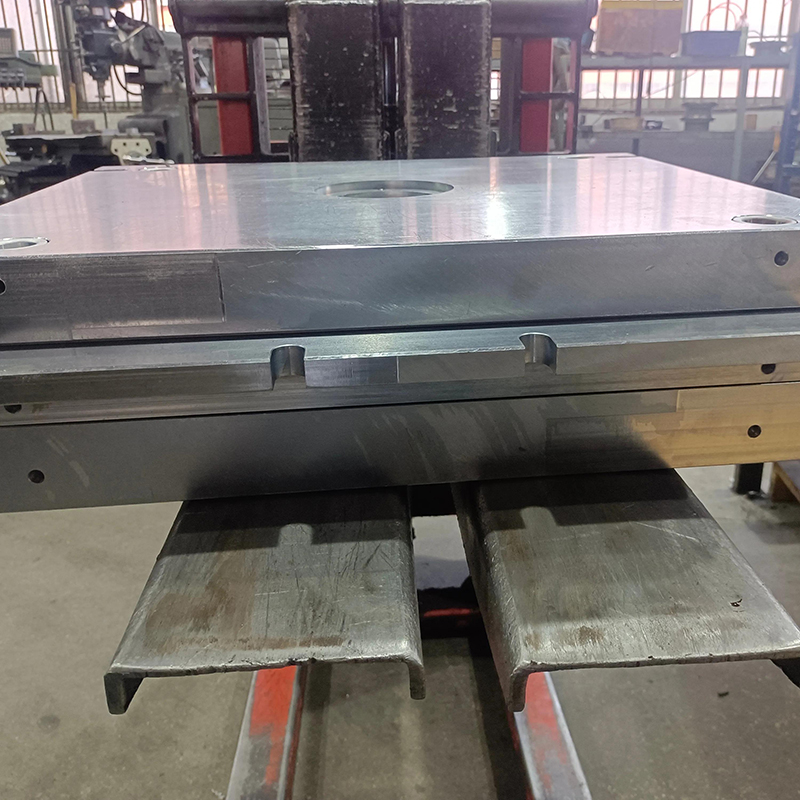

Высокоточная резиновая форма для изготовления втулки с резиновыми втулками

Высокоточная резиновая форма для изготовления втулки с резиновыми втулками -

Высококачественные автомобильные плетеные резиновые шланги EPDM Высокотемпературная гибкая радиаторная труба Оптовая продажа с завода

Высококачественные автомобильные плетеные резиновые шланги EPDM Высокотемпературная гибкая радиаторная труба Оптовая продажа с завода -

Индивидуальные резиновые воздухоочистители впускные шланги для автомобильной системы впуска воздуха

Индивидуальные резиновые воздухоочистители впускные шланги для автомобильной системы впуска воздуха -

Высокое количество индивидуальных автомобильных силиконовых шлангов, коленчатых шлангов радиатора

Высокое количество индивидуальных автомобильных силиконовых шлангов, коленчатых шлангов радиатора -

Индивидуальный термостойкий армированный силиконовый шланг для охлаждающей жидкости

Индивидуальный термостойкий армированный силиконовый шланг для охлаждающей жидкости -

Индивидуальные резиновые шланги из гладкой резины EPDM для охлаждения радиатора, водяные шланги, формованные резиновые шланги

Индивидуальные резиновые шланги из гладкой резины EPDM для охлаждения радиатора, водяные шланги, формованные резиновые шланги -

Изготовленный на заказ резиновый шланг радиатора с крышкой, резиновая труба с рукавом

Изготовленный на заказ резиновый шланг радиатора с крышкой, резиновая труба с рукавом -

Изготовитель резиновых пресс-форм для литья под давлением на заказ

Изготовитель резиновых пресс-форм для литья под давлением на заказ

Связанный поиск

Связанный поиск- Поставщики шлангов масляного радиатора для покупки

- Поставщики резиновых уплотнителей для автомобилей

- Поставщики резиновых топливных шлангов

- Поставщики топливных шлангов МТЗ

- Производители резиновых рукавов для шлангов

- гофра дверной проводки

- Производители резиновых уплотнительных колец 50 мм

- Китайские фабрики дверной проволоки гофрированной

- Производители заказных уплотнительных колец для покупки

- Китай резиновый шланг 16 мм заводы